初めましての方は初めまして、SRC2024を見てくださっている方はお久しぶりです。SRC2024で”デザイン&犬築学部”のリーダーを務めていた1回生ハードの「匿名M」です。

3月13日、亀岡市で関西春ロボコンが開催されました。初めてのオフライン参加ということで、前日まで準備など、忙しい日々でした。つまらない文章ですが、最後まで見ていただくと幸いです。

チームについて

チームメンバーは、最終的にハード4名、ソフト4名の8名となっています。当初と比べ、何人か行方不明になり、1人新たな仲間が加わった結果です。

チーム名は最初、考えた結果「Science Kyoto B」になる予定でしたが、運営側からの言葉により、落ち着いた名前となりました。結果的に、分かりやすい名前であり、痛々しさもないためよかったと思っています。まあ、ここで少し黒歴史みたいに掘り起こしましたが……

また、SRCのときと比べ、週一回の定例会に加えて週一でオンライン定例会を開きました。反省会を踏まえて、特に報連相をきっちりするように努めました。

機体について

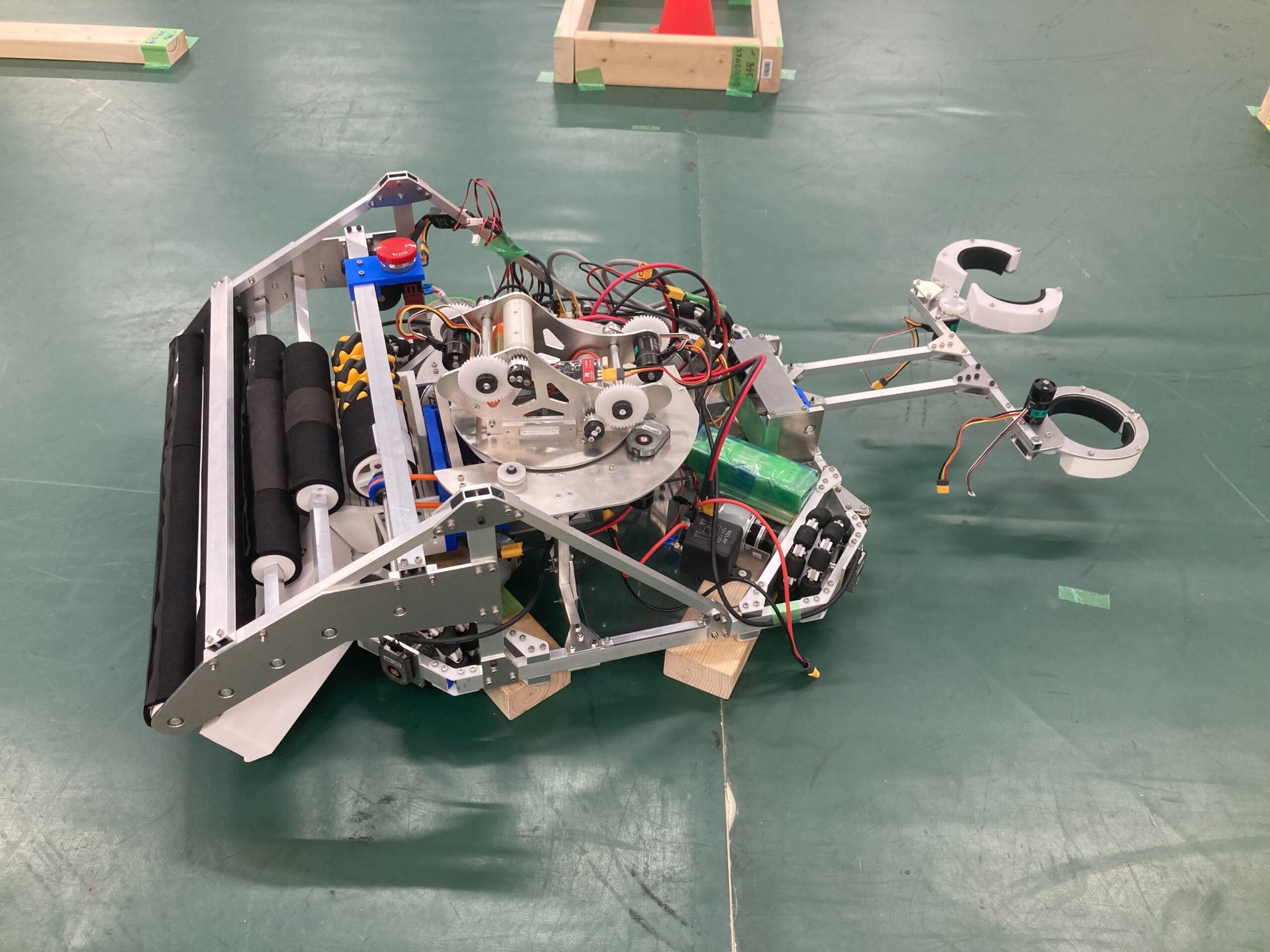

今回の春ロボのルールでは点数の期待値があまり見込めないので、戦略として「RYUGU達成(Vゴール)を目指す」ことになりました。そこで、ボール(石や球)の全面回収と射出を可能にした機構を目指しました。

また、ハードとして、脱エア、ロボマスモーターの利用、を掲げました。

全面回収にした理由は、相手から投げられた石が角に詰まった際でも取り込むためです。さらに、本番、相手の石によって球がたとえ散らばったとしても回収できます。作り上げて、実際に動いているところを見ると、全面回収は夢がありますね、素人視点になりますが。ボールを大量の滑り止めで覆われた棒の回転にて機体内を取り込み、そこからさらに簡易なメカナムを使っています。そういえば、どうでもいいですが、16回の定例会時点で空を飛びたいと叫んでいらっしゃります。設計者の苦労が垣間見えます。

射出については、ローラーを2つ使っています。射出する理由としては、海中エリアを越え、宝の持ち込み制限を回避するためというのが大きく、そのため、最後までローラーの調節を行いました。ギアの減速比を利用して回転数を上げることで、ロボマスの弱点である「回転数不足」を解消しています。そのため、設計者が頑張って考えてギアを組んでいました。また、ソフトの技術によって、遠く飛ばす、近くに飛ばすの2種類を選択できるようになっています。

ハンドについては、三角コーンの側面をつかむ形になっています。コーンの形状に合わせて曲率半径を考えられて作られてます。設計者がベアリングを使わない設計を好んでいたため、POMの自己潤滑性を利用しています。昇降については、直動回転することで垂直の位置まで持ち上げられる機構となっています。

足回りには、四輪オムニを用いていて、安定した運転が可能になるようです。エンコーダーに3Dプリンで作られたカバーが覆われています。白色が映えてますね。

ソフトについて

ROS 2の勉強に苦労している姿を何度も見かけました。そのため、今までと変わった制御となり、大幅な作業の簡略化に繋がったらしいです。また、機体の写真にはないですが、当日はラズパイの調子が良くなかったため、PCを載っけていました。当日本番、バグり散らかしたに関わらず、一生懸命何度も機体に向かっていた姿には、ありがとうしか言えないですね。

大会を終えて

大会の結果としては、残念ながら予選敗退となりました。思うように足回りが動かず、苦戦してしまいました。また、点数としては、どちらも0点に終わり、悔しい思いになりました。今回の大会では、特に多くの学びを得られました。特に、私としては期日の大切さと、ガントチャートを「ただ計画をたてる」だけで終わらずに「活かす」ということが一番の反省だと思いました。実際、今回の大会では、不甲斐なさ故に機体完成が当初の予定の2ヵ月も先になってしまいました。また、この経験を、今後の大会だけでなく、自分らが新人教育をする立場になった場合にも、生かせるようにしていきたいです。

自分としては、過去の投稿のときよりもフライスを利用することはできましたが、ある設計の問題点を怠惰にしてしまった結果、同チームの方に修正して任せるということになってしまいました。自分としても、もう少しチームに貢献していくという思いになりました。なんだか、前回の文よりもおとなしいなと思った方はそういうことかもしれません。

締めの言葉

本大会でも、多くの先輩方に協力してくださいました。先輩方の力なしでは、機体が動くまで至らなかったこと間違いなしでした。まずは先輩方に感謝を、ありがとうございます。そして、応援してくださった方々。ありがとうございます、そしてこのような結果となってしまい、すみません。次の大会に生かせる数々を持って帰れたと思うので、次こそは、成果を出して笑顔で戻って来たいです。

そして、最後まで読んでいただいた方へ、ありがとうございます。てんやわんやあり、うまくいかない部分もあったりしましたが、1回生を、新2回生をよろしくお願いします。

おわり!!!